ワタナベマキの

心と体に届く 神さま料理

心と体に届く 神さま料理

五月

初夏のかつお

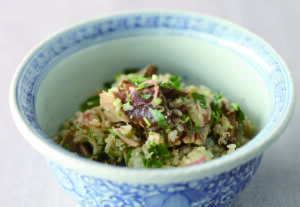

かつおのたたき

あっという間に新緑がまぶしい季節になりました。『心と体に届く 神さま料理』の第二回は、旬のかつおを香ばしくあぶり、たっぷりの薬味を組み合わせた「かつおのたたき」をご紹介します。

“目には青葉山ほととぎす初鰹”という句を耳にしたことはありませんか? 江戸時代前期の俳人・山口素堂の句ですが、この頃江戸の人々の間では初物を食べると寿命がのびるとされていました。日本近海で春から初夏に黒潮に乗って北上し、水揚げされるのぼりがつおは夏の到来を告げる初物として大いにもてはやされていたそうです。もともとかつおは日本で古くから食されてきた回遊性の魚で、干しただけの“堅魚”や煮て干した“煮堅魚”は神饌のひとつとして、神さまにお供えする供物にも使われてきました。また、“勝男”と縁起の良い語呂合わせができることから、男子が強く元気に育つように祈願する端午の節句に食べられることも。それだけでなく、かつおの加工品であるかつお節は、日本の食文化を支えてきた屋台骨のひとつです。

今回の「かつおのたたき」は高知県の郷土料理としてポピュラーな魚料理で、“土佐造り”とも呼ばれています。“たたき”という名称の由来は諸説あり、定かではありません。高知を旅していると、かつおを豪快に藁焼きしている光景に出くわすことがありますが、ここでは家庭でつくりやすい方法をご紹介します。

おいしくつくるポイントはふたつ。ひとつは、串に刺したかつおは直火でサッとあぶること。しっかりと焼くと、身が堅くなってしまいます。そして、薬味をたっぷりと用意すること。今回は初夏に入手しやすい和の香味野菜4種類を使いましたが、お好みのもの2~3種類で構いません。

ちなみに、薬味とは日本料理に用いる香味野菜や香辛料を指しますが、料理に風味や彩りをプラスするだけでなく、食欲を増進させる役割も持っています。古くは、中毒を防いだり、胃腸の働きを助けたりと薬のような役目を果たすことから、“加薬”、“役味”とも呼ばれていました。かつおのたたきも含め、生の魚介類を使うお刺身にさまざまな薬味を添えるのは、単に風味や彩りのためだけではないのですね。先人の食の知恵にはいつも驚かされます。

作り方

【材料】(2~3人分)

・かつお(刺身用/さく)* 250g

薬味

・みつば 1/2ワ(25g)

・みょうが 2コ

・青じそ(せん切り) 5枚分

・塩 少々

・白ごま 少々

A

・しょうゆ 大さじ1

・レモン汁 大さじ1

【準備するもの】

・金串(長めのもの)2本。

・氷水適量(大きめのボウルに入れておく)。

*寄生虫による食中毒予防のため、一度冷凍されてから解凍したものを使うのがおすすめ。

【手順】

かつおをあぶる

❶ かつおは表面の水けを拭き、塩を全体にふって手でなじませる。金串を左右2か所の左右からかつおの中央あたりで交差するように刺す。左右の串の根元を持ち、表面全体が白くなり、ところどころ焼き色がつくまで強めの直火であぶる。氷水に入れて十分冷たくなるまでおき、串を抜いて水けをしっかりと拭く。

薬味を用意する

❷ みつばはザク切りにする。みょうがは小口切りにし、水にサッとさらして水けを拭く。みつば、みょうが、青じそをボウルに入れてふんわりと合わせる。

仕上げる

❸ かつおを食べやすい厚さに切り(厚さ1cmくらいがおすすめ)、器に盛る。❷をのせ、混ぜ合わせたAをかけ、ごまをふる。

ここがポイント!①

かつおは火を通し過ぎるとパサついたり、堅く締まったりします。直火であぶる時は、強めの火の先端部にかざし、色が白く変わって香ばしい匂いがたったら面を変えます。また、かつおの形状や大きさで安定しない場合は金串を3本使い、安定してあぶることができるように刺しましょう。

ここがポイント! ②

薬味は、出始めのみょうが、旬のみつば、緑が鮮やかな青じそ、と風味と歯触りに爽快感がある香味野菜を選びました。ほかに、にんにく、ねぎ、たまねぎなども個性の強いかつおと相性のいい薬味です。また、洋の薬味ともいえるバジル、パセリ、ディルなどのハーブを使い、レモンをキュッと搾ってオリーブオイルを回しかけるのもおすすめです。

かつおの薬味すし

もう一品、かつおのたたきと薬味を使ったおすしをご紹介します。三重県の郷土料理“手こねずし”風にかつおを合わせた調味料に漬けてなじませ、すし飯に混ぜ込みました。三重県の沿岸はかつおの漁獲量が多いことで知られる地域。現地の手こねずしには、主にかつおやまぐろなど身近な赤身の魚が使われています。

ここでは、かつおのたたきを使って香ばしさを、しょうゆと酢をしっかりと効かせてキリッとした風味をプラスし、初夏にふさわしいおすしに仕立てました。酢はうまみと甘みが特徴の、鹿児島県福山町で醸造された黒酢を使いましたが、お好みの酢でどうぞ。ちなみに、薬味は「かつおのたたき」とほぼ同じ香味野菜をすし飯になじむように切り、混ぜ込んでいます。すし飯がほどよく冷めたところで混ぜ込むと、色鮮やかに香り高く仕上がりますよ。

作り方

【材料】(2人分)

・かつおのたたき* 250g

・みつば 1ワ(50g)

・みょうが 1コ

・青じそ(細切り) 5枚分

・しょうが(みじん切り) 1かけ分

・しょうゆ 大さじ1

・ご飯(炊きたてのもの) 300g

A

・酢 大さじ4

・砂糖 大さじ1と1/2

・塩 小さじ1

*「かつおのたたき」の項の【手順】①どおりにつくったもの。

【手順】

❶ みつばは粗みじん切りにする。みょうがは小口切りにし、水にサッとさらして水けを拭く。

❷ 小さめのボウルにAを入れて混ぜる。

❸ Aの半量を別のボウルに移し、しょうゆを加えて混ぜる。かつおのたたきを食べやすい大きさに切って加え、30分間ほど冷蔵庫でなじませる。

❹ 残りのAをご飯に回しかけ、しゃもじでサックリと混ぜる。粗熱が取れたら、❶、青じそ、しょうが、❸を加えてサッと混ぜ合わせる。

編集/遠藤綾子 写真/名取和久